豊臣秀吉が生まれ育った名古屋 ─史上最大の出世人が愛した地─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅④

■天下人・秀吉と名古屋

出世街道を駆け上った秀吉は生涯、名古屋が胸のなかにあった。

津島神社秀吉はもちろん、子・秀頼や徳川家臣の井伊家からも寄進を受ける。

最期まで忘れられない大切な場所として

秀吉の故郷である尾張は、本能寺の変後の清洲会議において、信長の次男・信雄(のぶかつ)の領国となった。天正12年(1584)、秀吉は小牧・長久手の戦いにおいて織田信雄・徳川家康連合軍と戦うことになるが、このとき、まずは美濃の池田恒興(いけだつねおき)に命じて、濃尾国境の要衝に位置する犬山城を奪取させている。そして、犬山城を攻略した池田恒興に対して尾張一国を与える約束をしたのだが、その恒興は長久手で家康に敗れ、討ち死にしてしまう。この小牧・長久手の戦いは、秀吉と信雄・家康が和睦したことにより終結した。

その後、尾張は信雄の領国として維持されていたが、秀吉にとっては不本意な状況であったのだろう。天正18年の小田原攻めに際し、信雄にも関東への出陣を命じた秀吉は、清洲城と星崎城の守備を小早川隆景(こばやかわたかかげ)に任せている。小早川隆景は、毛利元就(もうりもとなり)の子で、毛利輝元(てるもと)の叔父にあたる。もともとは敵対していたものであるが、豊臣政権下では重用され、のちには五大老の一人にも選ばれている。

小田原平定後、秀吉は転封(てんぽう)を拒否した信雄を改易し、代わりに尾張を甥の秀次(ひでつぐ)に与えた。理由はどうであれ、秀吉は信雄を尾張から追放したかったのだろう。天正19年以降、秀吉はたびたび鷹狩と称して尾張の清須を訪れている。

鷹狩には視察という側面があったことは否定できない。しかし、体調を崩して鷹狩に行けなくなった晩年の秀吉は、尾張から鳥を取り寄せていた。故郷の鳥を食すことが、秀吉の楽しみであったのだろう。

また、秀吉は、津島(つしま)神社をはじめとする尾張国内の寺社に寄進もしており、体調を崩した秀吉の身を案じた子の秀頼(ひでより)は、病気の平癒を津島神社に祈願していた。秀吉にとって尾張という地は、最期まで忘れられない故郷だったのである。

<名古屋に残る歴史スポット>

■「豊太閤産湯の井戸」が残る常泉寺

境内には、秀吉が産湯に浸かったと伝わる井戸や、秀吉が植えたと伝わるヒイラギの木も残る。

名古屋市中村区中村町木下屋敷47

■ゆかりの2大武将を冠る秀吉清正記念館

秀吉の故郷中村の武将・豊臣秀吉と加藤清正に関する史料を収集・展示。

名古屋市中村区中村町茶ノ木25

■日吉丸の由来となった日之宮神社

日吉権現と呼ばれ、日吉丸の名の由来。大政所は子が授かるようお参りしたと伝わる。

名古屋市中村区日ノ宮町1

写真/大田政行

■名古屋のランドマーク「大鳥居」

豊國神社の大鳥居。高さ約24mもあり、京都・平安神宮の鳥居と同等の大きさを誇る。

名古屋市中村区鳥居西通1

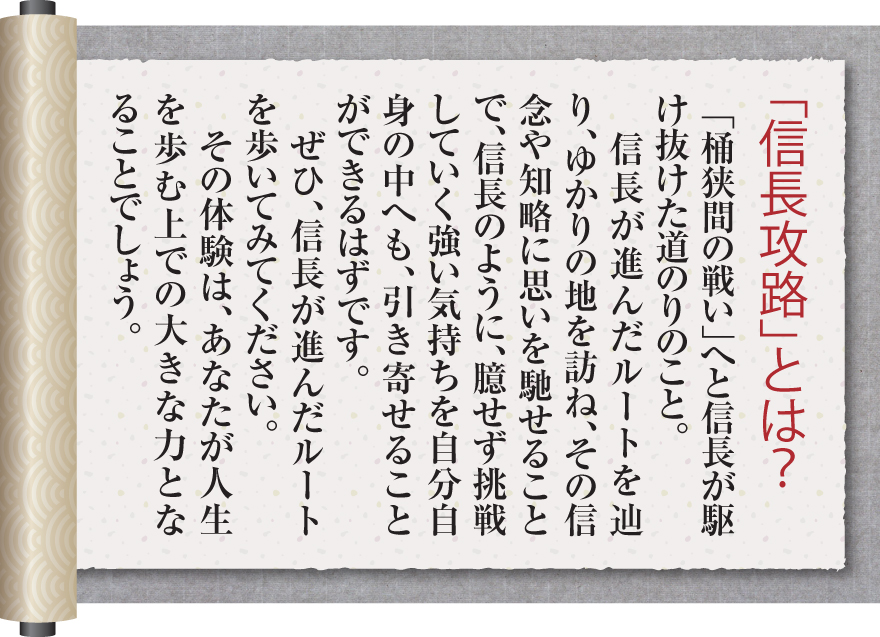

信長攻路web

「信長攻路」の詳細についてはこちら

https://nobunaga-kouro.nagoya/

名古屋コンシェルジュ

名古屋観光情報サイトはこちら

「名古屋コンシェルジュ」